L’agriculture de firme, c’est aussi en France

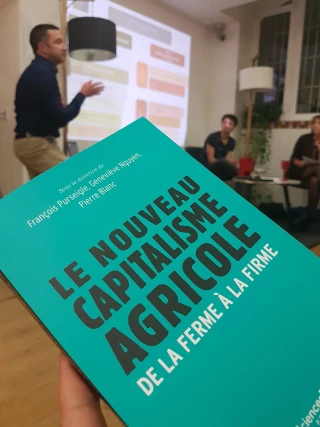

François Purseigle, professeur spécialisé en sociologie des mondes agricoles (Ensa Toulouse), explique en quoi consistent les firmes agricoles à la française. C’est le thème de son livre qu’il a dirigé avec Geneviève Ngueyen et Pierre Blanc.

On découvre dans votre livre que l’agriculture de firme n’est pas réservée à l’Amérique du Sud ou à l’Afrique. C’est aussi en France.

François Purseigle : C’est vrai, cela fait maintenant huit ans que nous travaillons sur ce sujet. Mais l’objet de recherche est complexe car les portes ne s’ouvrent pas facilement. Les managers se cachent car ils savent qu’ils font l’objet de controverses. Nous avons, à travers ce livre, voulu décrire la réalité de ces entreprises agricoles, et donner la parole aux dirigeants à travers des verbatims.

Qu’est-ce qui, selon vous, fait la spécificité de l’agriculture de firme en France ?

François Purseigle : C’est sans doute une prise de distance vis-à-vis du modèle d’exploitation familiale défendu par les politiques publiques et les organisations agricoles, mais aussi plébiscité par les citoyens et les consommateurs. Pourtant, la plupart de ces entreprises ont des capitaux de type familial, mais la structure capitalistique est souvent sous forme de consortium, avec holding et filiales, dans lequel on a parfois du mal à identifier les flux financiers. Les dirigeants n’ont pas d’approche patrimoniale de l’agriculture mais une approche économique. Ils s’identifient davantage à un grand patron d’entreprise qu’au chef de tribu qu’était leur parent agriculteur. C’est aussi une rationalisation des modes de gestion de l’entreprise et du management, avec un décloisonnement des fonctions et une spécialisation des salariés

Les firmes agricoles répondent à quel marché ?

François Purseigle : C’est la grande surprise de notre enquête. Elles s’orientent vers les marchés plébiscités par les consommateurs, avec beaucoup de pragmatisme, d’agilité. Si le consommateur veut du haut de gamme ou du bio, on y répond. On retrouve ainsi une entreprise de 1.200 ha en céréales et légumes en Occitanie, qui s’est orientée vers le bio en céréales et protéagineux. Le dirigeant nous a expliqué qu’il y a eu des demandes des industriels car il est capable de fournir des volumes suffisamment conséquents ; et aussi parce qu’il a l’assise financière pour prendre un risque que d’autres n’ont pas. Il se passe de tous les intermédiaires. D’autres firmes agricoles se sont orientées vers les circuits de proximité, vers les légumes 4e gamme… Elles ont une capacité à répondre rapidement à une demande et construire le cahier des charges qui va bien.

Le développement industriel des circuits courts, cela casse tous les schémas que le grand public a dans la tête…

François Purseigle : C’est vrai. C’est aussi parce que ces firmes agricoles sont toujours constituées de différentes unités de production de taille acceptable pour la région. Mais chaque unité a été en général spécialisée sur un marché particulier. Ainsi, Bovina, basée en France et en Italie, cherche à créer des sites de production qui fournit les marchés locaux en viande de races locales.

Quelles sont les relations de ces dirigeants avec le voisinage et comment arrivent-ils à s’agrandir malgré le contrôle des structures ?

François Purseigle : Ils disent que le contrôle des structures, ce n’est pas un problème. Ils se jouent assez bien des contraintes, notamment grâce aux formes sociétaires, et ils sont bien conseillés. C’est aussi le cas pour leur communication et leur image. Celle-ci est en général assez bonne, justement parce que les unités de production passent inaperçues. On n’est pas dans la ferme des 1.000 vaches. Et ils emploient du personnel local, souvent des enfants d’agriculteurs.

Est-ce la fin de l’exploitation familiale ?

Non, mais on peut en conclure que l’agriculture familiale n’est pas une forme naturelle et spontanée. Si l’on veut que perdurent des exploitations familiales dans les territoires, il faut des outils juridiques et réglementaires pour les préserver.

Le nouveau capitalisme agricole – De la ferme à la firme. Éditions Sciences Po – 302 p. – 26 €